株式会社リブセンス アルバイト事業部 開発Gの村山です。

2025年2月27日にベルサール新宿グランドコンファレンスセンターでEMConf JP 2025が開催されました。 弊社から4名が一般参加してきたのでその様子をお届けします。

EM Confとは?

EMConf JP 2025は、「増幅」と「触媒」をテーマとしたエンジニアリングマネジメントに関する知見の共有やエンジニアリングマネージャー同士の交流を目的としたカンファレンスです。 Engineering Manager Conference Japan(EMConf JP)は、エンジニアリングマネジメントを実践する皆さんのためのカンファレンスです。 私たちの掲げるテーマは「増幅」と「触媒」。 Engineering Manager(EM)たちが生み出す熱が、より大きく、より広がっていくようなイベントとなることを目指しています。 EMを目指すエンジニアからベテランEM・経営者に至るまでが一同に会すこの場で、ともに学び、悩みを分かち合い、お互いの心に火を灯しましょう!

印象に残ったセッション

以下は、各メンバーが印象に残ったセッションの内容のレポートです。

@sheep_san_white の印象に残ったセッション

Two Blades, One Journey: Engineering While Managing

スピーカー: 株式会社スマートバンク 大庭 直人さん ( @ohbarye )

EMが抱える「技術力衰退」と「キャリアパスの狭まり」という2つの不安に焦点を当てた講演でした。

講演は午後2時にスタート。

昼食後の時間帯で聴衆が眠気を感じやすいなか、@ohbaryeさんは聴衆にスライドを指差すよう促しました。すると、「マクロな課題:プレイングEMの負荷、EM人材の不足」と「ミクロな課題:技術力が衰える不安、キャリアパスが狭まる不安」という文字が燃え盛るアニメーションとともに消え去り、聴衆の注意を一気に引きつけました。

このユーモア溢れるアイスブレイクで、会場は一気に和やかな雰囲気に包まれました。

講演では、2つの不安に対するアプローチとして以下の取り組みを紹介されました。

- EM Meetupの立ち上げ

- EMしつつ技術力を伸ばす

- 振り子モデルの実践

特に、「EMしつつ技術力を伸ばす」の項目では講演タイトルにある「Two Blades(二刀流)」の言葉通り、EMでありながら技術力を同時に高めるための具体的な方法論が語られました。

「マネージャーの視点を活かしたエンジニアリング」は、私自身の活動にも通じる部分があり、大変参考になりました。同時に、私自身がまだ取り組めていない領域を認識する良い機会にもなりました。

また、「EMとして”Working Out Loud”という組織文化を作ったことが、自他ともにうまく機能した」と語られている点については、リブセンスでも以前から@ohbaryeさんのWorking Out Loud 大声作業(しなさい)、チームメンバー同士でのトレーニング文化の醸成の記事を参考にさせていただいており、一方的ではありますが、日頃から感謝の気持ちを抱いていました。

リブセンスでも過去にWorking Out Loudの取り組みについての記事を公開しているため、参考に記載します。

「振り子モデルの実践」では、「EM経験とスキルがIC(Individual Contributer)でも活きるという実感」が生まれたことが語られました。私自身、前職ではEMという立場で、リブセンスに転職した時にエンジニアに戻り、今またグループリーダーという形でEMをやっています。自身のキャリアを振り返ると、@ohbaryeさんの言葉に共感するところが多くありました。

EMの経験は、ICとしての視座を高め、ICの経験は、EMとしてのスキルを磨く。

これらの経験は、私自身のキャリアにおいて、相互に良い影響を与え合っていると感じています。

講演の後半では「二大不安の対峙から学んだこと」として、@ohbaryeさんの学びが語られました。ご自身の経験に基づいた学びと、おすすめの書籍紹介を織り交ぜた内容は、今後の学習の指針となりました。(古い本ですが、「思考の整理学」の本買いました)

あらためて講演スライドを見返しながら記事を書いていますが、非常に分かりやすく、学びの多い素晴らしい発表でした。

毛利の印象に残ったセッション

サバイバルモード下でのエンジニアリングマネジメント

スピーカー: 株式会社Kyash 小西 裕介さん ( @konifar )

会場に退職者や現メンバーがいる中での発表で、等身大で真摯に伝えられているのが印象的でした。

発表は経営やプロダクトが難しい状況下で、経験から得た教訓が話されていました。現場のリアルが語られていて、生々しいエピソードだからこそ惹きつけられるものがありました。

他人の失敗に対して自分たちは何を学び、どう動くのか考えさせられました。マネジメントの話をするのは共有が難しくクローズドになりがちですが、EM同士だと共通理解もあって、気兼ねなく話せることがあります。社内外、EMのコミュニティをうまく活用して、お互いのリアルから学びを得る。EM同士で失敗や成功を共有し合える場をあらためて大切にしていきたいなと思いました。

落合の印象に残ったセッション

エンジニアリング価値を黒字化する、バリューベース戦略を用いた技術戦略策定の道のり

スピーカー: atama plus株式会社 前田 和樹さん ( @kzk_maeda )

最近の私のミッションが転職会議の中長期の技術戦略、開発組織の組織戦略を描いていくことでして、他社や自社のテックリードはどのような思考プロセスで技術戦略、組織戦略を立てているか興味関心を持っていました。

この発表では経営戦略と技術戦略をバリューベース戦略のWTPやWTSという概念を用いて接続しようとしていたのですが、おおむね私が考えているような考えに近いなと感じており、あらためて自分の脳内を整理・言語化するきっかけにできました。

次のセッションである1行のコードから社会課題の解決へ: EMの探究、事業・技術・組織を紡ぐ実践知 / EM Conf 2025 も事業とエンジニアリングをいかに接続するか?というテーマで発表されており、このあたりはどの会社でもマネージャーの重要なミッションなのだなと思いました。

村山の印象に残ったセッション

わたしがEMとして入社した「最初の100日」の過ごし方

スピーカー: 株式会社はてな 粕谷 大輔さん ( @daiksy )

私がエンジニアリングマネージャーとしてのキャリアを積み始めたのはリブセンスに入ってしばらくしてからでした。

また、プレイヤーをしばらく経験してからエンジニアリングマネージャーへの転向だったためすでに周りとの関係性を構築ができており、やりやすい環境でした。

一方で新たな環境にエンジニアリングマネージャーとしてジョインするという経験がない事を気にしていました。そのため、汎用的なスキルや気にしておくべき知見を得られると思いタイトルを見た時から行こうと決めていたセッションです。

出戻りした会社でエンジニアリングマネージャーをやる際に入社前、入社直後で意識したことをお話ししてくれました。

冒頭は新人マネージャーにありがちな話から始まり、まとめると以下のような内容でした。

- パラシュート人事はメンバーにとっては怖いもの

- マネージャーとしても恐れられるのは本意ではない

- 異動、転職、抜擢直後は知識もコネクションもないためピーターの法則が強烈に作用する

- なので知識の獲得や関係性構築に時間を使うのが良い

この前提を踏まえて、だいくしーさんが出戻りした会社でEMをやった時は以下を意識していたそうです。

- 入社前

- 期待値を徹底的に揃える

- 入社直後

- 「所信表明をしない」と所信表明する

- キーマン、メンバーとの1on1を設定

- 何をやっているのかを可視化する

- 独断で何かを変えようとしない

入社や抜擢された直後から突っ走りすぎないことが大切で、期待値を揃えることで進む方向を正しく認識しつつ、期待に応えるための準備を進めていくことが肝心なのだと理解しました。

転職、異動など新たな環境でEMにチャレンジするタイミングで思い出したい非常に有益な話を聞けました。

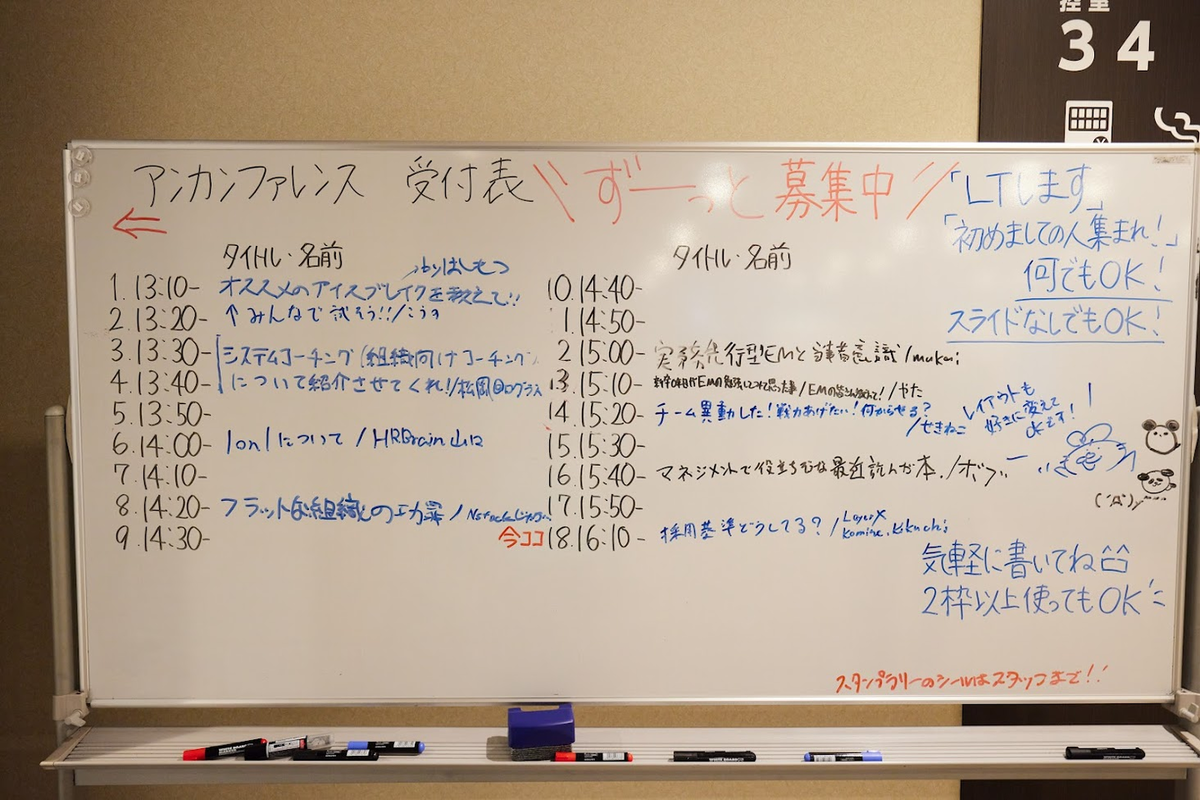

アンカンファレンス

途中、アンカンファレンスにも立ち寄りました。

13:10-からのおすすめのアイスブレイクを教えて!に途中参加させていただきました。

カンファレンスやその後の懇親会で人と話し始めるきっかけ、その手段を知りたい、という話で非常に盛り上がっていました。

実際自分も非常に困っている話題なので周りの方の意見を聞きつつ、過去に参加したRubyKaigiで海外から来られていた方が自国のお菓子を配る、という手段を使っていたのが印象的だったので共有しました。

他の会では椅子を円形に並べることで互いの顔を見ながら話せるようにするなど参加者独自の工夫が施されている場面が見られました。

人と人との繋がりを仕事としているマネージャーが多く集まっている空間ならではの風景でした。

カンファレンスで知識や体験の共有を通して学びを深めるだけではなく、アンカンファレンスがあったことで些細なことでも主体性を持ってカンファレンスに参加できました。

おわりに

EMConf JP 2025を通して色々な知見を吸収することができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

セッションのみならず、アンカンファレンスで即興LTが行われていたり、そろチェキという交流を広げるための仕組みが用意されいたり、随所に盛り上がりを感じました。

参加している人たちが作り出す会場の雰囲気、セッションで話されるトピックなど多彩な要素から自分が今携わっているエンジニアリングマネージャーというロールについてあらためて興味を深める機会になりました。次回も参加したいです。